La Inquisición, fruto del espíritu de intolerancia, es una institución que trata de imponer la ortodoxia, o lo que considera ortodoxia, y castiga a los heterodoxos o a quienes se apartan de la verdad oficialmente reconocida. Ahora bien, pudiendo existir en la vida social inquisiciones o medios de control social de muchos tipos, la que ha adquirido mayor notoriedad histórica ha sido la inquisición religiosa, en la que, desde la aparición del Estado confesional, concurrirán la Iglesia y el Estado. Y habida cuenta de que el Estado está capacitado para castigar la herejía, pero no para definirla y determinarla, la Iglesia declara los principios o la doctrina mientras el Estado se convierte en brazo ejecutor y castiga a los disidentes que, por la identificación entonces del pecado con el delito, se convierten también en delincuentes. En lo que concierne a la Iglesia, los obispos son la autoridad competente para custodiar el depósito de la fe y advertir de las desviaciones doctrinales, pero la aparición en la Edad Media de herejías ambulantes y de difícil control desbordó las competencias de esos obispos, limitadas a sus diócesis, estimándose oportuno perseguir la herejía por medio de unos tribunales especiales de fácil movilidad y amplias facultades, no sujetos a la tradicional autoridad episcopal. Surge así la Inquisición, que en su actuación primero lleva a cabo una indagación general de la herejía (inquisitio generalis) y procede luego contra las personas denunciadas o acusadas (inquisitio specialis) en juicios en los que el inquisidor es a la vez acusador y juez.

La Inquisición aparece en Europa en el siglo xii, promovida por la Santa Sede, para hacer frente a las herejías de cátaros y albigenses en el sur de Francia. Los fundamentos, más o menos explícitos, que justifican su presencia fueron fundamentalmente dos, uno de carácter individual y otro social. El primero, considerando que la religión verdadera es solo una y que a través de ella el individuo logra la salvación, la conversión forzada de los herejes o el castigo a los heterodoxos para que adquieran o recuperen la fe verdadera, presume que es algo que va en beneficio de la propia persona, la cual padece un mal menor en aras de recibir un beneficio mayor. Por otra parte, el gobierno de ese Estado confesional, de la República Cristiana, se considera mejor y más efectivo si los súbditos tienen una misma religión, por lo que el pluralismo religioso, ahora considerado beneficioso y congruente con la sociedad democrática de nuestro tiempo, fue visto entonces como algo problemático y entorpecedor.

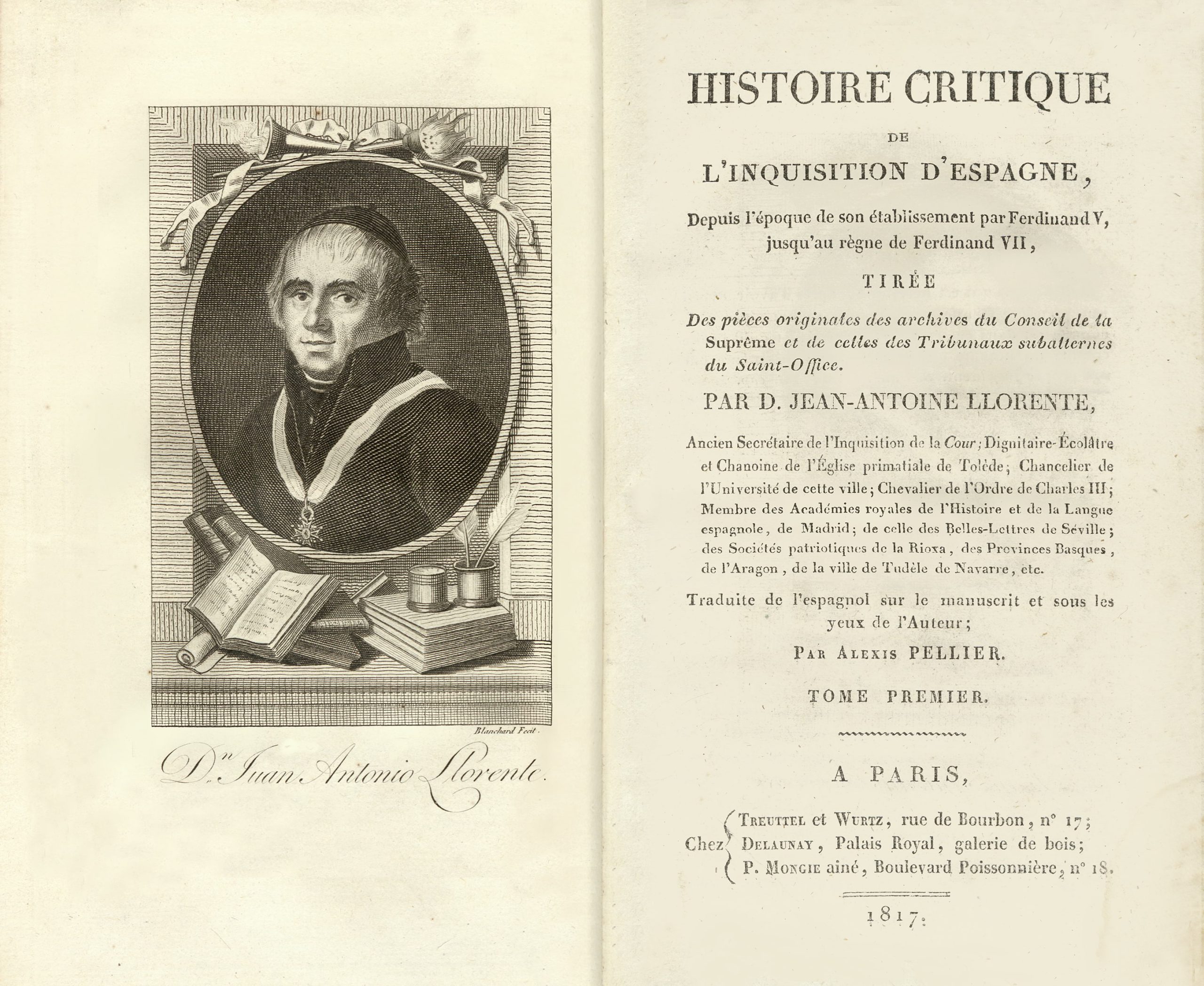

Esa Inquisición llamada medieval (por surgir en esa época), romana (por haber sido creada por Roma) o antigua (por la posterior aparición de otra nueva) fue confiada por el papa a los dominicos y actuaba al margen de los obispos. Su origen puede situarse en una carta de Gregorio IX de abril de 1233 en la que comenta su decisión de enviar unos frailes a la zona de Francia amenazada por la herejía. Desde entonces existieron allí tres tribunales (Toulouse, Carcasona y Provenza) que actuaron en una sociedad muy conflictiva, y en 1235 el mismo Gregorio IX nombró al primer inquisidor general de Francia. Con la extensión de esa herejía a Italia y la aparición de otras, en el siglo xiv la Inquisición romana se había asentado en buena parte de Europa, con excepción de Inglaterra (aunque hubo una intervención aislada contra los templarios en 1309), Escandinavia y la corona de Castilla. En la Península Ibérica se introdujo en Portugal y en la corona de Aragón, actuando en estos territorios con bastante lenidad y pasando a veces casi desapercibida. Según el famoso historiador de la Inquisición española, Juan Antonio Llorente, esa primera Inquisición medieval apareció en España en Cataluña, a raíz de un breve de 1232, de tono tremendista, de Gregorio IX al arzobispo de Tarragona y obispos sufragáneos, disponiendo que se actuase contra los herejes, orden que fue trasladada al obispo de Lérida donde se constituyó el primer tribunal. El protagonismo catalán en la introducción de esa inquisición romana se acentuaría por la presencia de dos personajes: el jurista barcelonés San Raimundo de Peñafort, quien probablemente inspiró el documento papal, y el inquisidor gerundense Nicolau Eimeric, autor de un manual de práctica inquisitorial, el Directorium inquisitorum, que obtuvo extraordinaria difusión en Europa.

La España medieval fue la España de las tres religiones, cristianos, moros y judíos. La convivencia entre ellos, y especialmente entre cristianos y judíos, no fue tan idílica como a veces se ha dicho, pero tampoco radicalmente problemática. En los primeros siglos y en determinadas zonas esa convivencia fue bastante aceptable, pero el ambiente se enrareció luego hasta tornarse a fines del siglo xiv encrespado y violento, con ataques que asolaron las aljamas de Andalucía y Castilla. La base de la animosidad contra los judíos, junto a atribuirles el poder económico, su actividad como prestamistas usureros y el control de cargos (en la revolución de Toledo de 1449, la llamada Sentencia-Estatuto les prohibirá el acceso a cargos públicos), fue el problema converso, o de los falsos conversos, es decir, el hecho de que muchos judíos, según se afirmaba, se convertían formalmente pero seguían practicando en privado su propia religión. Con el tiempo, la cuestión fue así doble: el de los falsos conversos, presuntos o reales, que eran nominalmente cristianos, y el de los judíos que seguían practicando su propia religión. Para resolver la primera se introducirá la Inquisición nueva en 1478, y para resolver la segunda, tras considerarse inviable la convivencia de cristianos y judíos, se decidió su expulsión en 1492. Ahora bien, esta desgraciada medida adoptada para la segunda cuestión, agravó la también desgraciada primera, la de los falsos conversos, pues enfrentados los judíos a la disyuntiva de convertirse o irse, muchos se vieron obligados a una conversión ficticia para no tener que abandonar el país, o tuvieron que convertirse contra su voluntad al frustrarse el viaje o tener que regresar por distintas razones, lo que en definitiva acrecentó la problemática de los falsos conversos.

La Inquisición romana o medieval estaba pues presente en la corona de Aragón, pero no en la de Castilla, donde los reyes, en la segunda mitad del siglo xv, ante el cariz de los acontecimientos, solicitaron del papado su introducción en tres ocasiones: en 1451 la pidió Juan II al papa Nicolás V, y en 1462 la volvió a pedir Enrique IV a Pío II, obteniendo ambos unas bulas que por razones no claras quedaron sin efecto. Finalmente, los Reyes Católicos, con ocasión de un viaje a Sevilla, realizaron una tercera petición ante el papa Sixto IV. Aunque no se conocen con exactitud los motivos concretos que les movieron a solicitarlo de forma apremiante, cabe pensar en el concurso de varios factores, y entre ellos la presión alarmista de predicadores exaltados como Alonso de Espina, autor de cierta obra, el Fortalitium fidei, que relataba o imaginaba todo tipo de males; o de un cronista como el cura de Los Palacios que publicó una Historia de los Reyes Católicos, de radical tono antisemita, y el consejo, en fin, que dieron a los monarcas destacados eclesiásticos como Alonso de Hojeda, prior del convento de los dominicos de San Pablo, o el también dominico, fray Tomás de Torquemada, confesor de los reyes. El caso es que Sixto IV promulgó una bula, Exigit sincerae devotionis affectus, el 1 de noviembre de 1478, que introdujo la Inquisición en Castilla. Ahora bien, esa Inquisición no era la antigua conocida, papal o romana, sino la nueva que dependía de hecho de los reyes. La citada bula, tras lamentar la existencia de los malos cristianos, facultaba a los monarcas para designar a tres inquisidores, así como para destituirles y sustituirles libremente.

Tras la bula de 1478, las importantes Cortes de Toledo de 1480 se hacen eco de las medidas tomadas: introducción de la Inquisición y confinamiento de los judíos en unos barrios especiales, las juderías, para evitar los conflictos con los cristianos. La actuación de la Inquisición en los primeros años fue abundante en excesos, originando protestas que llegaron al papa. En 1492, como hemos dicho, tendrá lugar la expulsión de los judíos, y a partir de 1609 la expulsión de los moriscos. Ambas medidas fueron lamentables, y no sólo desde el punto de vista de la convivencia política o de los principios éticos, sino también del desastre económico que originaron.

Establecida la nueva Inquisición en Castilla, los reyes tardaron dos años en hacer uso de las facultades que el papa les concedía, pues, sin que sepamos a ciencia cierta por qué (sobre ello hay varias hipótesis) los primeros inquisidores no fueron nombrados hasta 1480. Esos primeros inquisidores se trasladaron a Andalucía, reprimiendo en Sevilla una conjura de los conversos y celebrando allí el primer auto de fe el 6 de febrero de 1481 en el que fueron quemadas seis personas.

A partir de entonces la Inquisición protagonizará un proceso expansivo de ampliación de competencias de doble signo. En primer lugar, porque aquella institución creada para vigilar y castigar a los judeoconversos, persiguió enseguida también a los falsos conversos musulmanes, a los moriscos; se enfrentó al protestantismo y sus secuelas erasmistas, alcanzando también a sospechosos cristianos viejos (incluidos religiosos, curas y monjas) y finalmente, en el siglo xviii, a ilustrados, jansenistas y masones. Es decir, la Inquisición se enfrentó a la herejía en general en todo tipo de personas, siendo además instrumentalizada por el Estado para cuestiones políticas, presentadas a veces con connotaciones heréticas, según fue el caso de la persecución de Antonio Pérez, secretario de Felipe II, o la censura a fines del xviii de publicaciones que divulgaban los postulados de la Revolución francesa.

Pero es que, en segundo lugar, esa persecución de la herejía en todas las personas (excepto en los indios de América, que quedaron a salvo), se amplió también no sólo persiguiendo manifestaciones heréticas formales y solemnes, sino indagando la herejía en todo tipo de hechos o dichos de la vida cotidiana. La Inquisición vigiló así fenómenos de la vida religiosa como el misticismo, que a veces le resultaron sospechosos, según fue el caso de los alumbrados o dejados. En cuestiones de moral sexual entró en el ámbito de los fornicarios, no por el hecho simple de la fornicación, sino por el error de quienes creían que las relaciones sexuales entre personas solteras no eran pecado. Lo mismo cabe decir de los bígamos, no tanto por la bigamia en sí misma, que como delito y pecado era objeto de la jurisdicción secular o religiosa, sino por si el que contraía más de un matrimonio lo hacía por no creer en la indisolubilidad del primer vínculo. Particular atención merecieron también los llamados solicitantes, es decir, los sacerdotes que con ocasión de la confesión solicitaban a la penitente o abusaban de alguna manera de ella, lo que planteó especiales problemas pues, ante la denuncia de la mujer, el sacerdote, sujeto al secreto de confesión, no podía defenderse ni decir nada de lo sucedido durante la administración del sacramento. Otras dificultades tuvo la sodomía, pues si bien era gravemente castigada con la hoguera por el derecho penal del Estado, la Inquisición entró en ella hasta que la Suprema lo prohibió a no ser que constara, lo que era difícil, el componente herético. En cuanto a la blasfemia, también delito y pecado, se entendió desde el principio que la Inquisición no debía tener en cuenta las injurias a Dios o a la Virgen a no ser que desbordaran la condición de meros exabruptos y llevaran consigo la negación de algún principio o artículo de fe. En otro tema como la brujería, la Inquisición se hizo presente, pero actuó en España con mucha más prudencia y moderación que en otros países de Europa como Inglaterra y Alemania, donde por diversos motivos, y entre otros por la difusión de un librito, el Malleus Maleficarum o Martillo de Brujas, de los dominicos alemanes Kramer y Sprenger, se produjo una verdadera psicosis colectiva que ocasionó decenas de millares de víctimas.

La Inquisición, pues, desbordó sus competencias iniciales de perseguir a los falsos conversos, aunque esto constituyó siempre un objetivo prioritario que produjo una lamentable fractura social. Y ello porque si la mejor forma de no ser falso converso era no ser converso, lo que dejaba a la persona al abrigo de sospechas, indirectamente quedó acreditada la clase o sector social de los cristianos viejos, o de los que podían presentar unos certificados de limpieza de sangre que atestiguaban que su poseedor no tenía antecedentes judíos.

Un último aspecto a mencionar en este proceso de ampliación de competencias, de una Inquisición inicialmente dedicada a los judeoconversos a otra beligerante con la herejía en general, fue la censura de publicaciones, dado que la aparición de la imprenta hizo posible la difusión de todo tipo de libros y folletos, algunos sospechosos de luteranismo o de corrientes doctrinales heterodoxas. En España existía la censura civil desde una pragmática de 1502, apareciendo luego para encargarse de ello los jueces de imprentas. Las Cortes de Cádiz suprimieron esa censura civil por un decreto de 1810 pero no entraron en la censura religiosa que había correspondido a los obispos y en la que la Inquisición también se hizo presente. Tanto la Inquisición romana, que pasó de la época medieval a la moderna convirtiéndose en un dicasterio (la Congregación para la Doctrina de la Fe), como la nueva española, publicaron una serie de Índices de libros prohibidos, si bien hay que señalar que el sistema de índices romano y español fueron distintos, tanto por las diferencia de los autores en ellos recogidos como porque la inquisición romana o permitió un libro o lo prohibió, mientras que la española creó un tipo intermedio con los llamados índices expurgatorios, que contenían libros cuya lectura estaba permitida siempre y cuando hubieran sido expurgados, es decir, se hubiera suprimido algún o algunos pasajes considerados peligrosos. Muchos libros –algunos excelsos como La Celestina o El Quijote–, fueron así en algún momento expurgados por la Inquisición, y no desde luego por su crudeza o inmoralidad sino por contener afirmaciones o referencias doctrinalmente equívocas. Y es que, como hemos dicho, la gran obsesión del Santo Oficio no fue la inmoralidad sino la herejía.

En lo relativo a la organización, cuya eficacia ha sido reconocida por los autores más críticos (por ejemplo, Henry Charles Lea). La Inquisición era presidida por el Inquisidor General, que estaba al frente de un cuerpo colegiado, el Consejo de la Suprema Inquisición (abreviadamente la Suprema). El Inquisidor General, nombrado por el papa a propuesta del rey, era la personalidad cumbre del Santo Oficio, y recibía sus poderes jurisdiccionales directamente del papa, si bien podrá ser cesado de hecho por el rey o la autoridad secular. El primer Inquisidor General, a fines del siglo xv, fue un dominico castellano, el famoso Tomás de Torquemada, consejero de las Reyes Católicos y confesor de la reina; el último, bien entrado el siglo xix, un aragonés obispo de Tarazona, Jerónimo Castillón y Salas, que había sido diputado de las Cortes de Cádiz. El Consejo de la Inquisición, a su vez, era uno de los Consejos que formaban la polisinodia, o sistema de gobierno de entes colegiados característico de los Austrias y que persistió en segundo plano con los Borbones. Presidente y Consejo estaban en dos planos distintos (aquél principal y éste subordinado), si bien el Consejo adquirió especial relevancia en los casos de ausencia de los Inquisidores Generales o cuando éstos fueron hombres de menor personalidad o hicieron dejación de sus funciones.

Respecto a la expansión territorial, tras la fundación, el siguiente gran objetivo fue instaurar la Inquisición nueva en la Corona de Aragón, empresa que, a diferencia de lo sucedido en la de Castilla –obra de Fernando e Isabel– fue algo que asumió casi en exclusiva el rey Católico. Este intentó en principio controlar en Aragón a la Inquisición antigua y desvirtuarla, nombrando él a los inquisidores, pero luego pidió ya al papa sin ambages esa Inquisición nueva que debía quedar bajo su control. A lo largo del año 1482 tuvo lugar un brusco forcejeo, a propósito de esa pretensión, entre el papa y el rey. Sixto IV se negó al principio; Fernando replicó con dureza, y al final el papa hubo de ceder, consolidándose la Inquisición en Aragón en las Cortes de Tarazona de 1484.

La dura actuación de los primeros inquisidores en Sevilla a partir de 1480 originó la dispersión de los conversos y la consiguiente creación de nuevos tribunales, fundados también en ciudades que ya contaban con importantes núcleos judíos. Llegó a constituirse así una red de tribunales que con el tiempo, por los cambios, traslados, supresiones, refundaciones, etc. resultará un tanto confusa y de la que los autores dan distintas versiones. En el bienio 1482-1483 fueron creados en la corona de Aragón los tribunales de Valencia y Zaragoza, y en la de Castilla los de Córdoba, Jaén y Ciudad Real, previsto éste para la provincia arzobispal de Toledo, ciudad en la que luego se instalará el tribunal y donde tuvo lugar al principio otra conjura de conversos como había sucedido en Sevilla. En la zona centro fueron fundados los tribunales de Cuenca (1489), Sigüenza y Medina del Campo, trasladado éste luego a Salamanca, completándose la presencia en el sur con los tribunales de Llerena (1485), Guadalupe (1486), Murcia (1488), Jerez (1491) y el más tardío de Granada (1526), desmembrado del tribunal de Jaén. En 1493 contamos ya con veintitrés tribunales. Desde 1485 se intensifican los asentamientos en el norte de la península, refundiéndose varios distritos inquisitoriales (Valladolid, León, Burgos, Salamanca, Ávila y Segovia) en el muy extenso de Valladolid (1502) y creándose el tribunal de Navarra cuando se incorpora el reino a la corona de Castilla, con una sede que cambió de lugar hasta asentarse en Logroño (1570). En tiempos de Felipe II, al situarse la capital en Madrid, que en lo inquisitorial dependía del tribunal de Toledo, se constituye otro autónomo de Corte. Y en este mismo reinado, en 1574, se instala en Galicia, en Santiago de Compostela, el último tribunal peninsular.

En las islas, Baleares y Canarias, fueron también creados tribunales. En Baleares, donde se había hecho presente la Inquisición medieval, la moderna fue introducida en 1488 con dos inquisidores de origen aragonés, iniciándose el mismo año la actividad del Santo Oficio en Canarias, promovida desde Sevilla, que dio lugar luego a la constitución de un tribunal fijo en 1505. Desde la corona de Aragón se impulsó la proyección en el Mediterráneo e Italia, donde al parecer ya en 1487 existió una delegación inquisitorial estable en Sicilia, convertida luego en el tribunal de Palermo, mientras en Cerdeña fue establecido en 1492 un tribunal con sede en Cagliari, trasladado después a Sassari. A su vez, desde la corona de Castilla se proyectó la Inquisición a las Indias. Tras la etapa inicial de lo que se ha llamado la “primitiva inquisición americana”, con actividades aisladas de eclesiásticos e inquisidores tanto en las islas (el obispo Manso en Puerto Rico, 1520) como en el continente (en México en 1527, y luego, desde 1536, con la actuación del obispo Zumárraga), tendrá lugar la institucionalización de tribunales estables al crearse los de Lima (1569), Nueva España (1571) y Cartagena de Indias (1610). Característica peculiar de estos tribunales fue su inmensa extensión (el tribunal de Lima tuvo al principio jurisdicción sobre toda América del Sur), que nada tenía que ver con la de los distritos peninsulares, incluso con la del más extenso de Valladolid, lo que imposibilitó que el tribunal pudiera estar efectivamente presente en aquellos gigantescos territorios americanos, potenciándose así la figura de oficiales como los comisarios, representantes del tribunal en los lugares más alejados. Fue también peculiar y de difícil explicación que, habiéndose incorporado las Indias a la corona de Castilla y creado en el Consejo y aparato central de gobierno de la Inquisición dos secretarías de Castilla y Aragón, los tribunales americanos quedarán adscritos a la secretaría aragonesa. Por lo demás, los distritos inquisitoriales no coincidieron con las divisiones de la administración territorial del Estado ni con la eclesiástica de las diócesis, bien fuera por un prurito de autonomía o por razones de eficacia.

Los tribunales provinciales y locales, en fin, que era lo que veía el hombre de la calle, desconocedor de la lejana Suprema situada en Madrid, estaban compuestos por dos o tres inquisidores; el fiscal, que debía formular la acusación; los calificadores (juristas o teólogos) encargados de valorar si la cuestión era o no heterodoxa y en qué grado, lo que no era óbice para que el tribunal requiriera ocasionalmente el dictamen de consultores; el contador general y el receptor, encargado el primero de presentar las cuentas del tribunal, y el segundo del secuestro de bienes de los procesados; los notarios y secretarios, que eran normalmente tres: el notario de secuestros, encargado de registrar las propiedades embargadas; el notario del secreto, que anotaba las declaraciones de procesados y testigos, y el secretario del tribunal que registraba las actas; el nuncio, que llevaba los despachos desde la sede del tribunal a la de la Suprema; los abogados, el capellán y el médico, quien podía intervenir para graduar y controlar el tormento, así como los carceleros y alguaciles que custodiaban a los presos realizando tareas diversas. Junto a estos miembros del que podríamos considerar staff técnico del tribunal, existía un personal adherido, sin sueldo, pero que gozaba de distinciones y compensaciones diversas. Éste era el caso de los ya citados comisarios, delegados del tribunal en los distintos territorios, o los familiares, laicos que prestaban su colaboración a cambio de ciertos privilegios como poder llevar armas. Los cargos de familiar eran muy apetecidos porque, entre otras cosas, acreditaban la limpieza de sangre, formalizada en unos certificados que expedía la propia Inquisición. Su número creció con el tiempo, lo que ocasionó numerosas protestas de las Cortes. Los familiares llegaron a constituir una cofradía o congregación, la Hermandad de San Pedro Mártir.

La normativa a la que debía ajustarse el proceso inquisitorial procede de los manuales hechos por tratadistas especializados, de las instrucciones que dictaron los Inquisidores Generales, desde las primeras de Torquemada en 1484, y de las instrucciones que daba la Suprema para casos concretos a través por ejemplo de las llamadas cartas acordadas.

Según escribió Eimeric en su Manual de inquisidores, “tres modos hay de formar causa en materia de herejía; por acusación, por delación y pesquisa”. El primero tiene lugar cuando el delator se ofrece a probar lo que dice, sujetándose a la pena del talión si no puede aportar pruebas. Este modo de proceder se considera en desuso y el inquisidor debe en lo posible rechazarlo. El segundo, la delación, es el más usual, pues una persona es delatada como reo de herejía, formalizándose la denuncia por escrito y procediendo el inquisidor de oficio sin que figure parte contraria. La pesquisa, en fin, se usa cuando no hay delator ni acusador. Esa pesquisa es unas veces general, promovida por los inquisidores en un territorio determinado, y otras especial cuando llega a oídos del inquisidor que alguien dijo o hizo algo contra la fe, con lo que debe recabar la declaración de testigos.

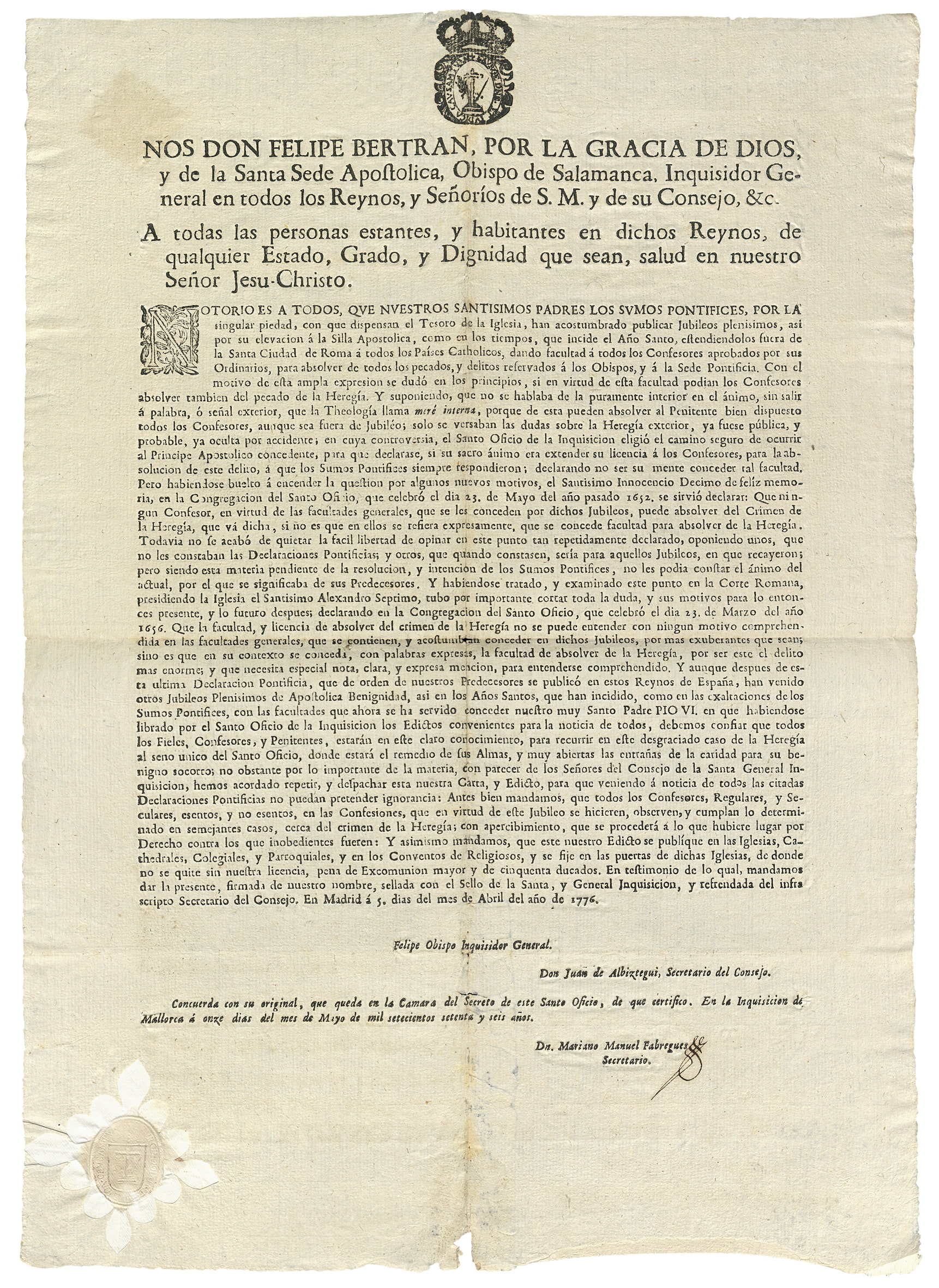

Al principio, tras la instalación del tribunal en un lugar y dado el conocimiento de la herejía, tenía lugar el sermón de la fe y se hacía público el llamado edicto de gracia, concediendo un tiempo de gracia (treinta o cuarenta días) para que los fieles se autoinculparan, siendo simplemente castigados a una penitencia y al pago de una limosna. Pero más tarde se implantó en su lugar el edicto de fe, mediante el cual, proclamada la herejía y ya sin periodo de gracia, se conminaba bajo pena de excomunión al presunto hereje a autodelatarse y a los demás a denunciarle. Con este sistema, dada la homogeneidad católica del pueblo, cada persona se convirtió de hecho en una potencial agente de la Inquisición que podía denunciar a gente extraña pero también a amigos o familiares, pensando, como antes dijimos, que, por duro que pareciera, la recuperación de la fe y la reconciliación con la Iglesia era un bien mayor para la persona afectada. Las denuncias, por supuesto, se comprobaban y las falsas fueron severamente castigadas.

Tras la denuncia y la intervención de los calificadores, el acusado era arrestado y pasaba a la cárcel secreta, donde permanecerá aislado. Los inquisidores practican entonces con él las audiencias de monición, llamando a testificar a las personas que conocieron el hecho objeto de la denuncia (los contestes), sin preguntar abiertamente sobre ello ni al acusado ni a los testigos sino formulando preguntas genéricas que luego se irán concretando, lo que constituía sin duda una lacra del procedimiento inquisitorial porque el reo podía manifestar que creía estar acusado por algo distinto, lo que los inquisidores por supuesto no oían en vano. En suma, que el reo no conocía en principio de qué se le acusaba. Confirmada la denuncia, el tribunal practica la recorrección de registros, consistente en solicitar información a los otros tribunales sobre la condición del reo. Consultados los calificadores y habiendo constatado los indicios de herejía, el fiscal dirigía al tribunal un documento, la llamada clamosa, que activaba el procedimiento acusatorio, concluyendo así la fase sumarial.

En el juicio plenario, que sigue a continuación, tienen lugar las audiencias de publicación de la acusación y de comunicación con el abogado, dando paso al periodo probatorio con las pruebas de la defensa consistentes tanto en la presentación de testigos favorables en descargo del reo (abono de testigos) como en la recusación (tacha de testigos) de enemigos suyos que, según se piensa, podrían testificar injustificadamente en contra. Tras estos trámites, si la sospecha se mantenía y el acusado no era claro o manifestaba contradicciones, se podía dictar sentencia de tormento, teniendo en cuenta que lo que declarara durante su aplicación debía ratificarlo más tarde en condiciones normales. Por cierto, hay que advertir que el uso de la tortura para obtener la confesión del reo se utilizó en la práctica de muchos tribunales penales de Europa. Concluía, en fin, el proceso con la consulta de fe o sentencia definitiva. El reo podía ser declarado culpable o inocente, lo que era raro porque si no había constancia de herejía el proceso habría sido suspendido antes. Las sentencias, en fin, se daban a conocer de forma discreta en autos particulares o autillos celebrados en sesión privada, según por ejemplo fue el caso famoso de Olavide, o de forma pública en los autos de fe, a veces ostentosos y espectaculares cuando acumulaban muchos reos, a los que, como ceremonias mixtas de naturaleza eclesiástica y civil, asistían el rey o las autoridades del gobierno, y que constituían el contrapunto de una Inquisición obsesivamente secreta.

En la terminología del hombre de hoy, proceso inquisitorial ha venido a significar proceso sin garantías, afirmación que –con independencia del repudio que pueda merecer la institución inquisitorial en su conjunto– no es del todo correcta y requiere diversas matizaciones, sobre todo si lo comparamos con el proceso penal del Estado en la misma época. En breve resumen, y siguiendo al profesor Gacto que ha estudiado el proceso inquisitorial, cabe decir que este fue más beneficioso en la medida en que el reo podía aportar en cualquier momento pruebas en su descargo, lo que en el proceso penal normal quedaba limitado al período probatorio. El proceso inquisitorial fue asimismo menos gravoso para el reo en lo relativo a la práctica del tormento, que tenía lugar sólo al término de ese periodo probatorio y como último recurso, mientras en el proceso normal el reo podía ser atormentado frecuentemente en la misma fase sumaria. Además, para autorizar la práctica del tormento el tribunal inquisitorial exigía un acuerdo del tribunal en pleno, mientras en el otro caso quedaba a discreción personal del juez. El proceso inquisitorial fue asimismo menos oneroso en lo relativo a la revocación de la confesión del reo, posible siempre, mientras en el proceso ordinario sólo era admitida en supuestos muy concretos. Hubo sin embargo un aspecto fundamental en el que el reo inquisitorial se vio más desprotegido, y fue el secreto impuesto a todas las declaraciones y actuaciones, a diferencia de la publicidad normal del proceso del Estado.

En cuanto a las penas cabe mencionar el castigo de azotes, administrados a veces públicamente a los penitenciados (tanto hombres como mujeres) mientras recorrían las calles semidesnudos y subidos en asnos con el consiguiente escarnio del pueblo; el uso del sambenito o traje penitencial, lo que quedaba como señal de infamia perpetua para el reo y su familia, pues los sambenitos debían ser guardados y exhibidos en las iglesias; la cárcel inquisitorial con un tiempo de reclusión variable, aunque hay que decir que el régimen penitenciario fue probablemente mejor que el muy deficiente del Estado; la condena a galeras, otra prueba del carácter mixto, eclesiástico-estatal, de la Inquisición, pues eran las galeras del rey, y que era un castigo especialmente duro que dejó de aplicarse a mediados del siglo xviii. Obviamente la peor de las penas fue la de muerte, reservada a los herejes no arrepentidos; a los diminutos, es decir, a los que negaban pertinazmente lo que al tribunal parecía obvio o habían hecho una confesión insuficiente, y a los relapsos o reincidentes en materia grave. Si en la hora final se negaban a reconciliarse con la Iglesia eran entregados al brazo secular que los quemaba en la hoguera. Incluso si los reos habían fallecido o conseguido huir, se procedía a la quema en efigie, entregando a las llamas una imagen representativa de la persona desaparecida.

La referencia a la pena de muerte nos remite al vidrioso tema de las víctimas de la Inquisición, es decir, tanto de los que en general fueron objeto de procesos como de quienes concretamente padecieron la pena de muerte. Podemos así preguntarnos si la Inquisición fue en verdad un tribunal de exterminio que produjo en España un holocausto fruto del fanatismo religioso. Como hemos dicho en otra ocasión, sin justificar ni un solo haz de leña encendida, ni el menor de los sufrimientos de quienes perecieron fieles a sus convicciones o por la barbarie de los demás, conviene puntualizar lo siguiente.

Las fantasmagóricas cifras que en su día dio Llorente, de las que ha hecho uso la leyenda negra, han sido rectificadas por los especialistas modernos tanto españoles como, sobre todo, extranjeros. Así, descontando los primeros años de descontrol y mayores excesos, de los que carecemos de datos fiables, y haciéndonos eco por ejemplo del resumen hecho por el profesor francés Joseph Pérez, hay que recordar que autores como Henningsen (danés) y Contreras (español), manejando las relaciones de causas, han estimado que hubo un total de 125.000 procesos, cifra tres veces inferior a la que manejó Llorente. Y que desde 1540 los tribunales castigaron con pena de muerte a un 3,5 % de las 49.092 personas encausadas, ejecutándose esa pena sólo en un 1,8 % de los casos pues los restantes fueron quemados en efigie. Ello quiere decir, a tenor de esos datos, que habrían sido ejecutadas 883 personas.

Otro prestigioso investigador, Henry Kamen, estima que durante los siglos xvi y xvii (en el xviii hubo menos penas de muerte) fueron ejecutadas por la Inquisición unas tres personas por año en todos los territorios de la monarquía (cifra menor que la de los tribunales estatales en la misma época), lo que sumaría en ese período unas 600 personas. Estos datos, añadimos nosotros, deben verse además en el contexto de las represiones religiosas y políticas que acaecieron en el Antiguo Régimen. Baste señalar que la caza de brujas provocó en el continente unas 300.000 víctimas (unas 200.000 en Alemania y 70.000 en Inglaterra). Las guerras de religión causaron en Europa decenas de miles de víctimas. La Noche de San Bartolomé y los días siguientes murieron 3.000 personas en París y entre 10.000 y 20.000 en toda Francia. Y en la misma Francia revolucionaria del xviii, entre 1792 y 1794 fueron ejecutadas 34.000 personas, de las que una tercera parte ni siquiera fue juzgada. Y ello por no mencionar las terribles masacres masivas de los Estados totalitarios en el siglo xx.

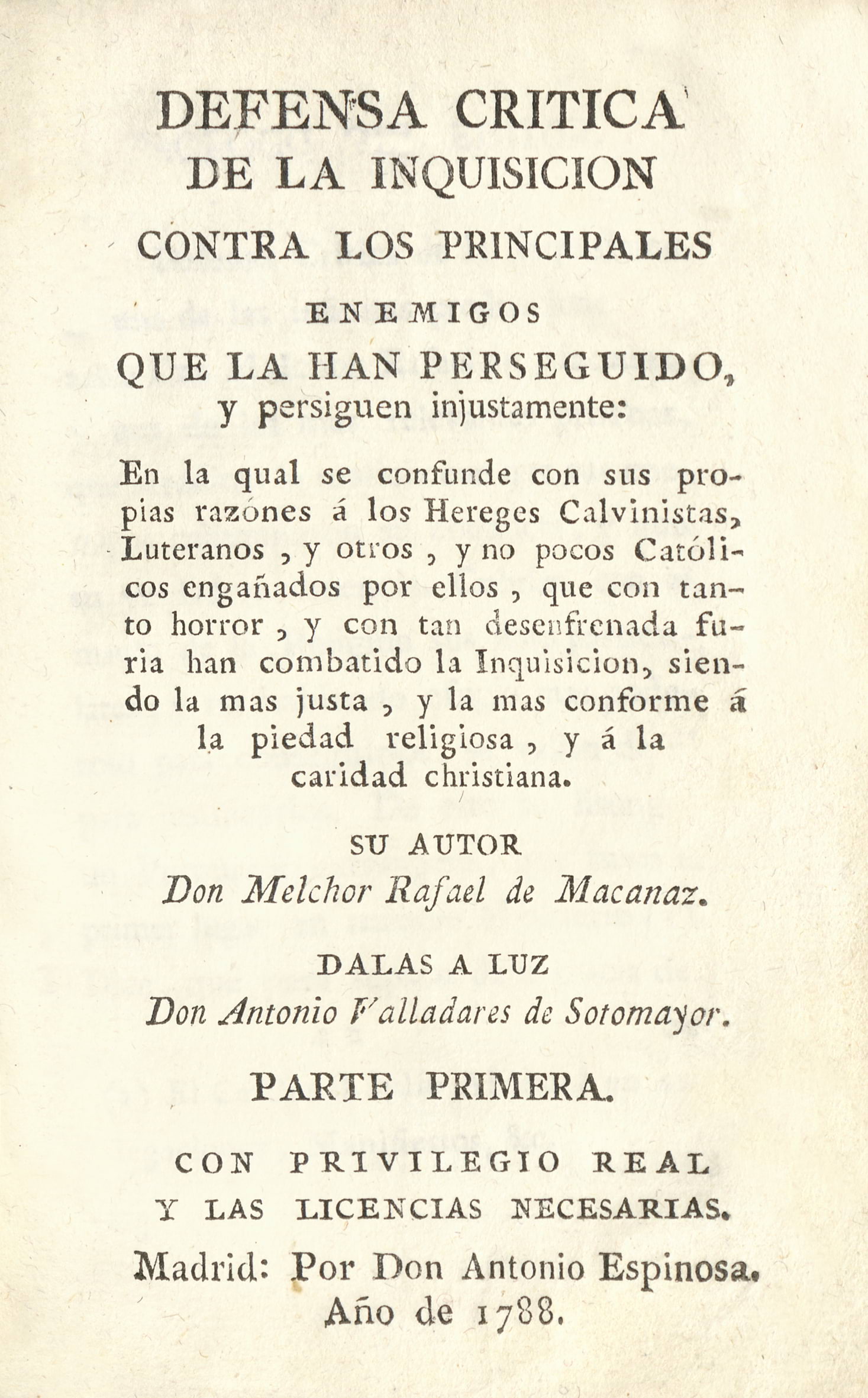

Hasta el siglo xviii las críticas a la Inquisición fueron casi siempre críticas a sus excesos, de los que se hacen eco las Cortes, sin poner en cuestión la legitimidad y conveniencia de un tribunal defensor de la fe y la ortodoxia. Pero con la Ilustración y el predominio de las doctrinas regalistas se dan enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado, y aparecen críticas directas a la Inquisición en sí misma, manifestándose opiniones a favor de reformarla o suprimirla. Entre los episodios de aquel enfrentamiento Iglesia-Estado cabe citar con Felipe V el asunto Macanaz, defensor a ultranza del regalismo, que originó el abandono del Inquisidor General, y la publicación por el abate Mésenguy, en el reinado de Carlos III, de un catecismo de inspiración jansenista, que el papa prohibió y cuya prohibición quiso difundir el Inquisidor General, quien terminó desterrado y pidiendo perdón. Tras la expulsión de los jesuitas (1767) y la propia disolución de la Compañía el regalismo se afianzó y la Inquisición pasó a ser un organismo sometido al Estado.

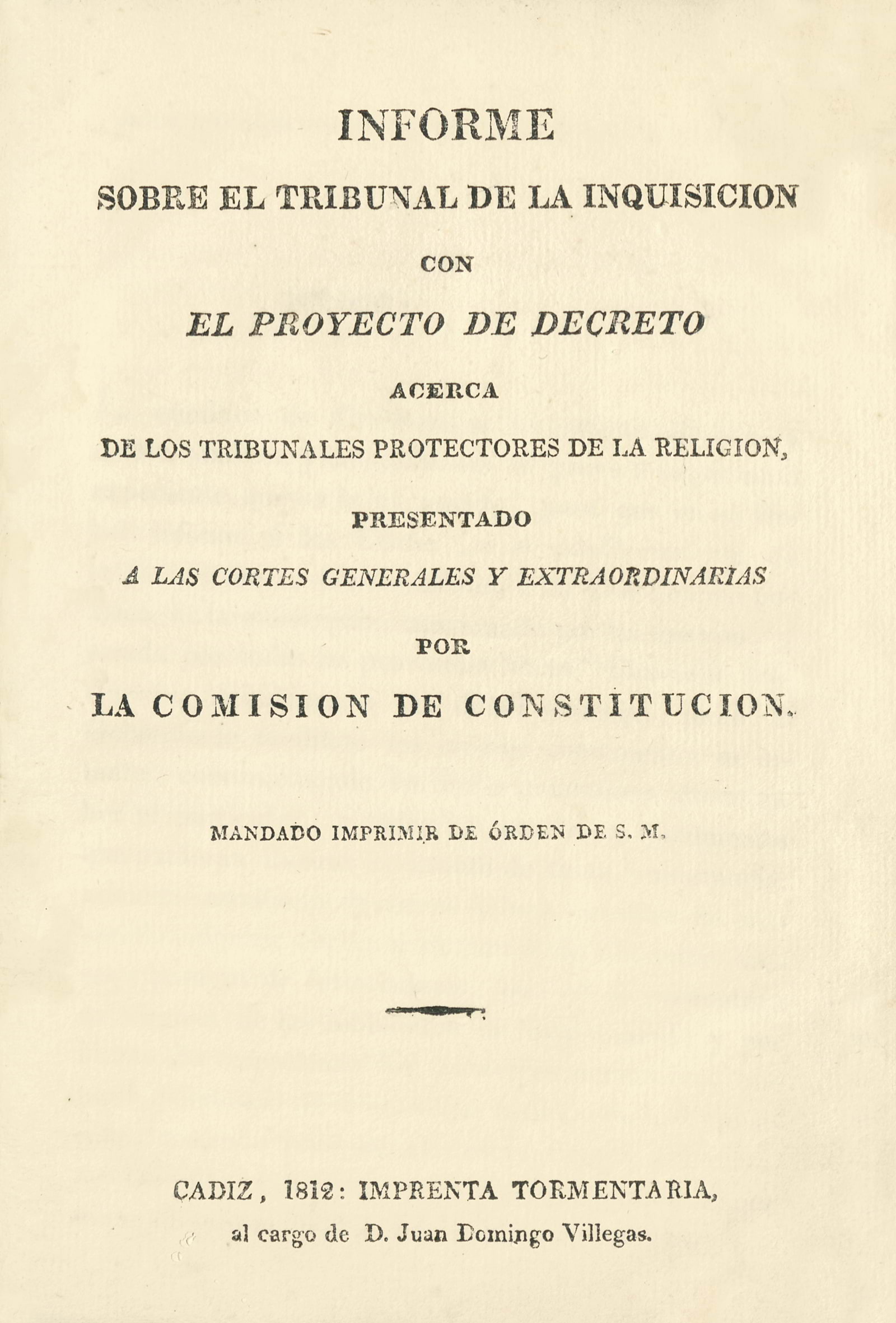

A partir de la invasión francesa y en el primer tercio del siglo xix tendrán lugar las aboliciones de que fue objeto la Inquisición; aboliciones protagonizadas por el poder civil (el papado nunca abolió la Inquisición que había creado) y que unas veces fueron explícitas (disposiciones que directamente suprimían el Tribunal) y otras implícitas, que en los vaivenes políticos del reinado de Fernando VII cancelaban o restablecían la legislación del Antiguo Régimen reconocedora del Santo Oficio. La primera de las aboliciones explícitas fue la de Napoleón por decreto de 4 de diciembre de 1808, aunque la consideramos sin validez jurídica pues Napoleón entonces no tenía ningún título sobre España cuyo rey –impuesto– era José. La siguiente y más espectacular abolición de la Inquisición fue la de las Cortes de Cádiz mediante decreto de 22 de febrero de 1813, fruto de una apasionada polémica entre quienes querían suprimirla por ser contraria, entre otras cosas a la Constitución recién aprobada, y los que la defendían tanto por razones de fondo (su necesidad para la defensa de la fe, amenazada ahora por revolucionarios y masones) como formales (haber sido introducida por acuerdo del Estado con el papa, por lo que no podía ser suprimida unilateralmente). Restablecida con el retorno absolutista de 1814 fue vuelta a suprimir al iniciarse el Trienio Liberal por decreto de 9 de marzo de 1820, e implícitamente restablecida al concluir el Trienio, al declarar el decreto de 1 de octubre de 1823 la nulidad de los actos del Gobierno constitucional y en consecuencia la nulidad de la abolición de la Inquisición. Siguieron así unos años confusos, con una Inquisición restablecida implícitamente pero no mediante un decreto explícito que se pidió en vano a Fernando VII hasta su muerte en 1833. Al año siguiente, con la regencia de María Cristina, y a impulsos del ministro ilustrado Nicolás María Garelly, un decreto de 15 de julio de 1834 declaró suprimido definitivamente el Tribunal de la Inquisición, fijando mediante una serie de disposiciones complementarias el destino de sus empleados y bienes. Y si la supresión decidida en Cádiz en 1813 provocó una virulenta reacción del pueblo y de las autoridades eclesiásticas, con la consiguiente expulsión del nuncio, ésta de 1834 pasó casi desapercibida y no hubo ostensible oposición popular ni del clero y los obispos, contando prácticamente con el asentimiento o conformidad del nuncio. Dada la inoperancia a la que había llegado, el proceso de estatalización de la Inquisición y su instrumentalización por los poderes políticos, Roma no se sintió concernida por la desaparición de aquello que había defendido con tanto fervor a lo largo de siglos.

Esta semblanza de la Inquisición la completamos con una breve referencia a la relación de libros y publicaciones que incluye esta sección de Inquisición y conversos, con un centenar de títulos agrupados en ocho apartados: Historia y debate [102 a 124]; Manuales, instrucciones, edictos y otros documentos inquisitoriales [125 a 144]; Cédulas y otras disposiciones reales [145 a 148]; Relaciones, poemas y sermones de un auto de fe [149 a 168]; Chuetas [169 a 183]; Limpieza de sangre [184 a 192]; Libros prohibidos [193 a 202]; En la literatura [203 a 205]. Ello constituye un valioso arsenal de documentación a propósito de los temas y autores de la historia inquisitorial. Cada una de las publicaciones va acompañada de un resumen de su contenido.

No es posible lógicamente hacer aquí un análisis pormenorizado de ese centenar largo de títulos, que además resultaría reiterativo pues, como decimos, cada libro o documento va precedido de su explicación particular. Concluimos así con unos comentarios sobre algunos textos que nos parecen de especial interés.

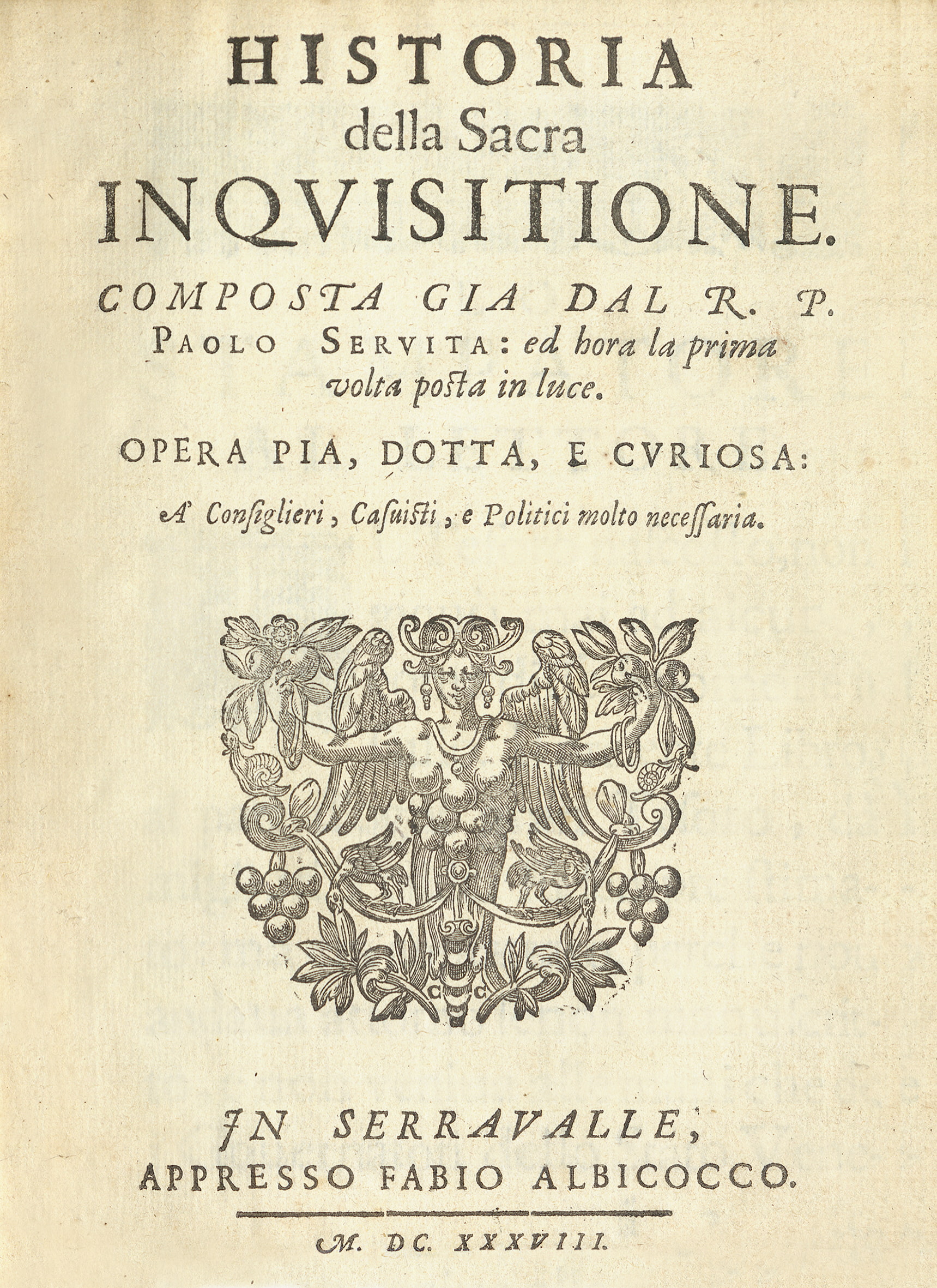

En el primero de los apartados, Historia y debate, hay que destacar la inclusión de varios libros clásicos de la bibliografía inquisitorial, comenzando por la primera historia crítica (Sanctae Inquisitionis Hispanicae artes aliquot detectae, ac palam traductae [102*], obra anónima de la que aparece como autor Raimundo González de Montes, o el famoso y más citado tratado de Páramo, De origine et progressu Officii Sanctae Inquisitionis [103]. De época posterior, pero también en el pórtico de esas historias críticas, figura la de Juan Antonio Llorente, tanto su primera edición francesa de 1817-1818 [116] como la española de 1822 [118]. De la etapa de cambio de dinastía a comienzos del xviii y, sobre todo, de la de comienzos del xix, marcada por la abolición de la Inquisición en las Cortes de Cádiz, figuran trabajos de distinto signo: en el primer caso la Defensa Crítica de Macanaz [110], a favor del Santo Oficio, y en el segundo dos en contra: la de Puigblanch, La Inquisición sin máscara, [111*] y el Dictamen radical del diputado canario Ruiz de Padrón [114*]. Queda también testimonio de los dos grandes investigadores americanos, Lea y Toribio Medina, entre el xix y el xx. Del norteamericano Lea se recoge una de sus obras menos conocidas, los Chapters from the Religious History of Spain Connected with the Inquisition [123], y del chileno Medina sus historias de la Inquisición en Lima [122] y en las Islas Filipinas [124*].

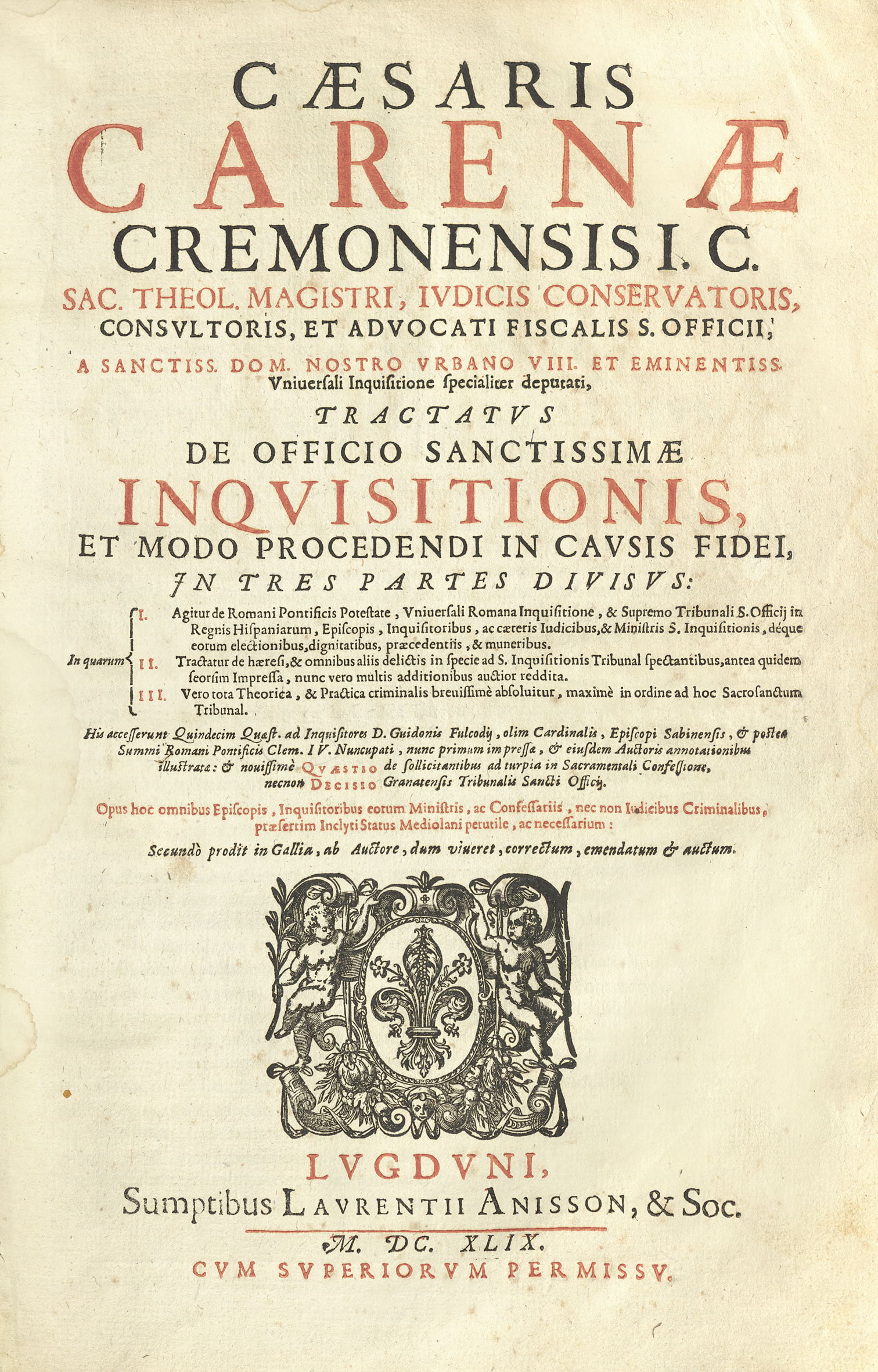

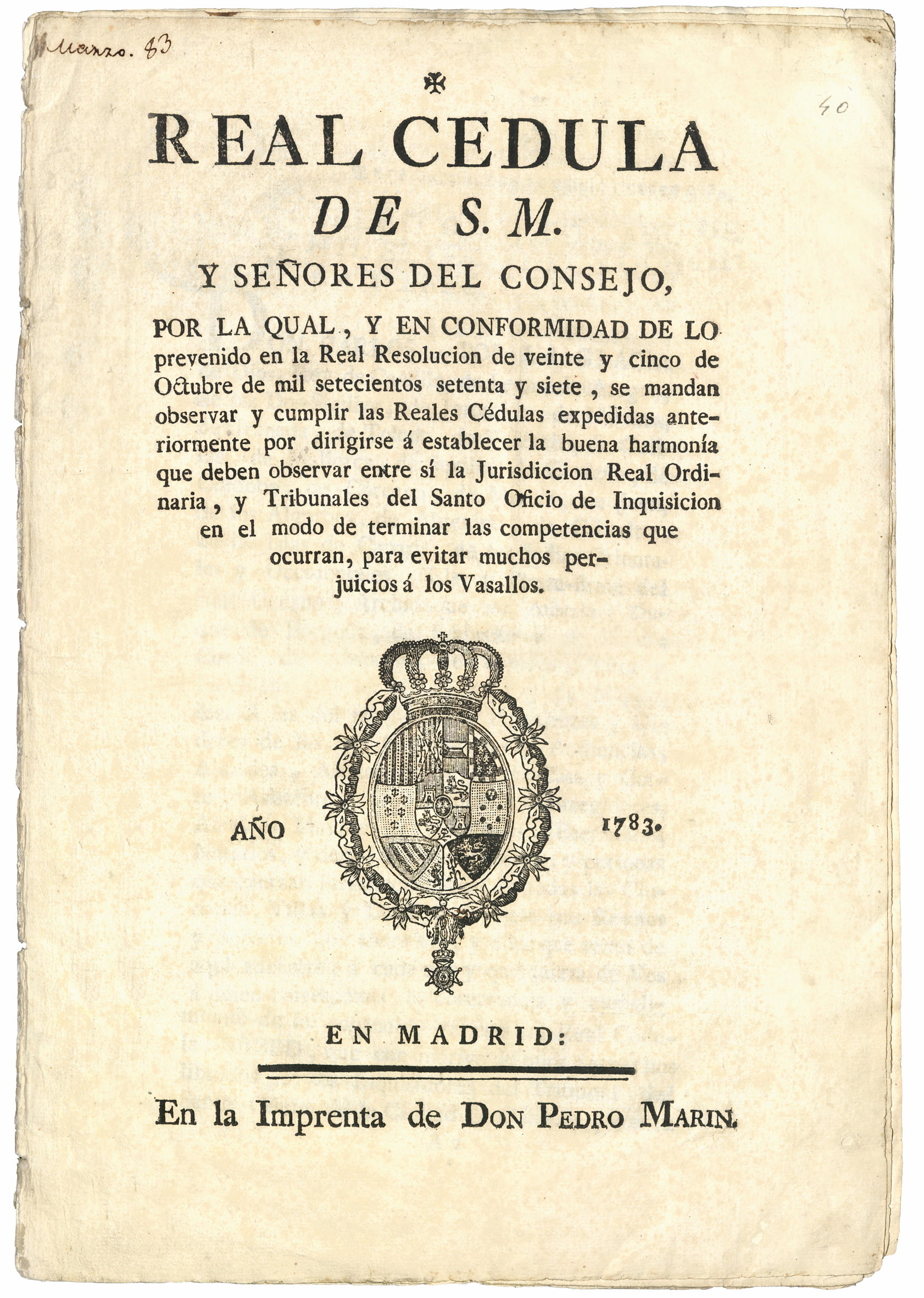

En el apartado de Manuales, instrucciones, edictos y otros documentos se recogen Instrucciones de los Inquisidores Generales (Torquemada, [129*]; Valdés, [128*]) y algunas obras clásicas como el Directorium Inquisitorum de Eimeric [130] o el Tractatus [136] de Carena. Figuran además unos edictos de gracia y de fe, tema, como otros, al que nos hemos referido en el texto. En concreto, un Edicto de gracia dirigido en 1623 a los alumbrados de Sevilla y Cádiz [133*] con el habitual plazo de 30 días para que declaren sus culpas, y un Edicto de fe, también de Sevilla a comienzos del siglo xviii [138*], en el que se detallan herejías diversas: de judaizantes, mahometanos, luteranos, alumbrados, etc. Este texto pone de manifiesto que las “herejías” citadas no se dieron sólo en los primeros tiempos, o la de los luteranos hasta la represión de Felipe II, sino que aparecen también con los Borbones. Son asimismo de interés un Orden de procesar procedente del tribunal de Mallorca [132*], y dos Instrucciones, una del tribunal de Sevilla [143*] y otra del de Granada [144*] que figura como cartilla de comisarios para regular la actuación de estos delegados del Santo Oficio. A su vez, el apartado tercero, de Cédulas y otras disposiciones reales da cabida a una disposición de Felipe II [146*] ratificando cierta provisión del Inquisidor General Diego de Espinosa (también presidente del Consejo de Castilla) sobre familiares y otros cargos, así como dos cédulas de Carlos II [147* y 148*] relativas a conflictos jurisdiccionales.

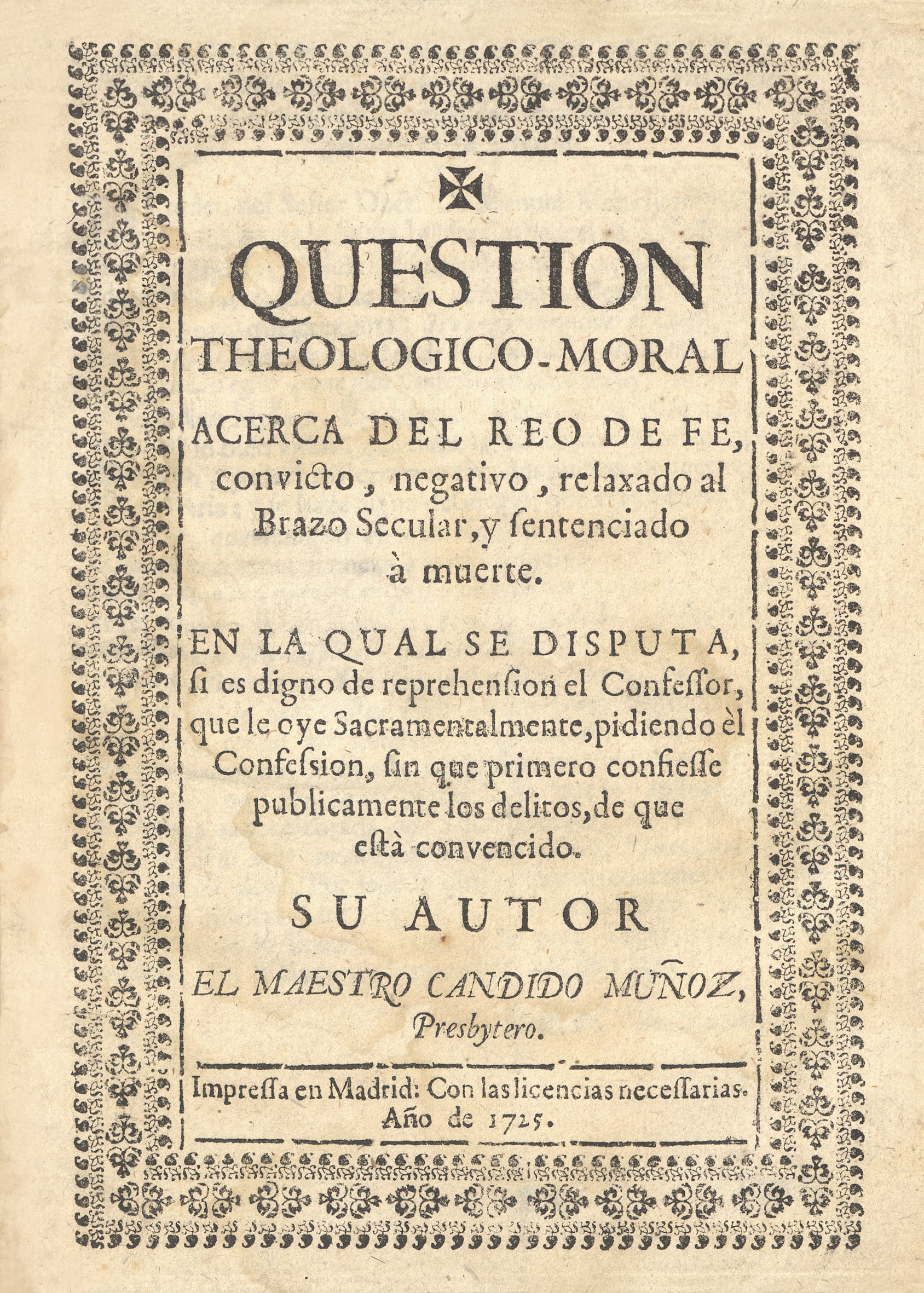

El apartado cuarto, Relaciones, poemas y sermones de autos de fe, da cabida a diversos documentos concernientes a estos actos públicos de una Inquisición que ordinariamente trabaja en absoluto secreto; entre ellos el auto de fe de Logroño de 1610 [165*] (importante en lo respectivo a brujería) y otros dos celebrados en Madrid: el de 1632, que relata Juan Gómez de la Mora [150*] y, sobre todo, el espectacular de 1680, descrito por el inquisidor José del Olmo [151 y 163]. Tras ellos llama la atención el gran número de autos de fe en los primeros años del siglo xviii, etapa en la que la actividad inquisitorial, según se cree, debió ceder. Y ello tanto en Portugal, con los celebrados en Lisboa y Coimbra en el bienio 1703-1705 [152*, 153*, 154* y 155*], como en España, con los de Granada en 1721 [156*], Toledo [158*] y Cuenca [159*] en 1722, y Llerena en 1725 [162*], en cuyo relato se trata por ejemplo el problema de si el sacerdote puede oír al reo en la confesión privada que solicita, antes de que haga confesión pública de sus culpas. Como todo lo relativo a los judeoconversos de Sevilla, donde la Inquisición comenzó a actuar, tiene interés la descripción de su judería escrita por J. M. Montero de Espinosa [167*]. En el apartado quinto, a su vez, dedicada a los chuetas, destacaríamos los cuatro autos de fe recogidos por Francisco Garau en su libro La fe triunfante [169* y 171*]; el relato que figura de los sambenitos puestos y renovados en fecha tan tardía como 1755 [170*]; el folleto de Miguel Maura, Una buena causa mal defendida [180*], donde se trata la actitud de la Iglesia respecto a los chuetas, así como el libro laudatorio de Miguel de Lardizábal sobre dos minorías peculiares: Apología por los agotes de Navarra y los chuetas de Mallorca [175*].

El apartado sexto, Limpieza de sangre, recoge documentos sobre este tema ya tratado, que permeó la sociedad y afectó a tantas personas necesitadas de liberarse de sospechas de heterodoxia que condicionaban el acceso a instituciones. Encontramos aquí alegaciones de pretendientes a cargos seculares o inquisitoriales [184* y 185*], denegados por la presunta falta de limpieza. Y figuran también tres libros de suma importancia: el Tizón de la nobleza del cardenal Mendoza y Bobadilla [190*], denunciando la contaminación conversa de la nobleza española y que tuvo el contrapunto de la Impugnación crítica al Tizón de Ruiz Crespo [191*]; el Tractatus de Juan Escobar del Corro [186], defensor a ultranza de los estatutos de limpieza, y El libro verde de Aragón [192], de autor desconocido, denunciando la sangre conversa de la nobleza aragonesa y que circuló en copias manuscritas, una de las cuales hemos podido manejar en la British Library de Londres.

Los dos últimos apartados tienen que ver con publicaciones y censura. El séptimo, Libros prohibidos, contiene algunos Índices dados por Inquisidores Generales de libros prohibidos y expurgados, y ciertas disposiciones reales de interés: una de Felipe II ordenando se cumplan en los Países Bajos las prohibiciones hechas en Trento, y que no se publiquen o sean quemados los libros prohibidos [193*], y otras de Carlos III [199* y 200*] reclamando el control de las censuras y prohibiciones inquisitoriales de acuerdo con las normas del más puro regalismo. A modo de resumen tiene interés el Índice de los libros prohibidos desde el primer decreto hasta el último que expidió en 29 de mayo de 1819, y por los Rdos. obispos españoles desde esta fecha hasta fin de diciembre de 1872, tanto por la personalidad de su autor, León Carbonero y Sol [202], un erudito catedrático y publicista toledano, como por su ámbito cronológico y dar cabida no sólo a las prohibiciones inquisitoriales sino también a otras eclesiásticas posteriores. El último apartado, En la literatura, es de menor alcance y se limita a tres títulos, una sátira anónima a modo de oración fúnebre en las exequias de la Inquisición [203*]; un poema burlesco de Eugenio de Tapia [204*], escritor y jurista abulense, senador y académico de la RAE, en el que una gitana es condenada por bruja, y la sátira del diplomático inglés, Richard Cumberland [205*], a propósito de las aventuras de un barbero judeoconverso que escapa de la Inquisición y se instala en Inglaterra. Todo lo dicho en este rápido comentario bibliográfico pone en fin de manifiesto la amplitud del repertorio de libros y documentos que en este libro se recogen, proyectados al amplio espectro de la actividad inquisitorial en sus tres siglos y medio de existencia.

José Antonio Escudero

de las Reales Academias de la Historia

y de Jurisprudencia y Legislación